2人に1人がアレルギー?アレルギー検査って意味あるの?花粉症から食物アレルギーまで!

今回は最近希望される患者さんが、特に多いなと感じるこの検査!「アレルギー検査」をテーマにお話していきたいと思います。

このアレルギー検査ですが 実は巷では「やっても意味がない検査なんじゃないか」と言われているのは皆さんご存じでしょうか?

結論から言ってしまうと実はそれ、ある意味本当なんです!

私のクリニックでは血液検査によるアレルギー検査を行っています。

実はこのアレルギー検査ですが、やったところで確実にアレルギーの有無がわかるというわけではない、というそんな検査なんです。

以下のブログの内容はこちらのYouTube動画でもお話ししています。ぜひご覧ください

アレルギーについて

まず、アレルギー検査の話しをする前にアレルギーについておさらいしていきましょう。

まず、アレルギー検査の話しをする前にアレルギーについておさらいしていきましょう。

最近アレルギーって言葉、よく聞くと思いませんか?

厚生労働省のアレルギー性疾患患者の患者数の調査によると、平成17年には日本人の3人に1人と言われていたものが、最近の調査だと2人に1人はアレルギー性疾患を持っているといわれており、すごく増えていますよね。

アレルギー性疾患というとぜん息、花粉症、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎などがあります。

あとアトピー性皮膚炎はすべてがアレルギーというわけではありませんが、アレルギーも関与した疾患になります。

とっても幅広いですし、子供から大人まで年代も様々です。

特に最近の傾向としてはアレルギー性疾患の発症が低年齢化しており2019年の調査では3歳までに何らかのアレルギー性疾患があると診断された子供は38,1%でした。

皆さんの身近にもアレルギー性疾患でお悩みの方も多いのではないでしょうか?

むかしはアレルギーというと、少し体が弱いとか、少し特殊な病気なんじゃないかというような偏見がありましたが、今は病気の認知も進み、さまざまな場面でアレルギーという言葉を耳にすることが多くなりました。

子供にも大人にもかなり身近な病気ですよね、アレルギーって!

かくいう私もスギによる花粉のアレルギーに悩まされていた一人です。

アレルギーってホントにつらいですよね。

アレルギー発生機序

そもそも、なぜアレルギーが起こるかというと、アレルギーの原因となる物質を「アレルゲン(抗原)」といいますが、私たちの身のまわりには、食べ物、花粉、ダニなど多くのアレルゲンが存在します。

そもそも、なぜアレルギーが起こるかというと、アレルギーの原因となる物質を「アレルゲン(抗原)」といいますが、私たちの身のまわりには、食べ物、花粉、ダニなど多くのアレルゲンが存在します。

このアレルゲンが体の中に入ると異物とみなして排除しようとする免疫機能がはたらき、「IgE抗体」という物質が作られ、この状態を「感作」といいます。

いったん感作が成立した後に、再度アレルゲンが体内に入ると、IgE抗体がくっつき、マスト細胞からヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、アレルギー症状を引き起こします。

ちょっと難しくなってしまいましたが、要は本来、体に無害なものを、体が勝手に有害なものと勘違いして攻撃してしまうということです。

昔は大丈夫だったのに、なぜ急にだめになってしまったのか!というその気持ち、自分もアレルギーを持つ身としてとてもよくわかります。

増えているアレルギー

花粉からはじまり食べ物やダニなど、最近では多くの方が様々な原因のアレルギーに悩まされていますよね。

花粉からはじまり食べ物やダニなど、最近では多くの方が様々な原因のアレルギーに悩まされていますよね。

昔はそれほどアレルゲンと認識されていなかったものも今ではメジャーなアレルギーの原因になっていたりします。

たとえば最近急に増えているといわれているのが「くるみ」のアレルギーです。

それがなぜ多くなってしまったかというと、近年の健康意識の向上によりクルミなどのナッツ類の摂取量が多くなっているからと考えられています。

健康のためにしていたことが病気の発症の原因となってしまうなんて、すごくやるせない気がしてしまいますよね。 このように自分は健康のためにしていたのだとしても、アレルギーは唐突に発症することもあります。

このように自分は健康のためにしていたのだとしても、アレルギーは唐突に発症することもあります。

このクルミのように、ある食べ物を食べているうちに、その食べ物に対してアレルギー反応を示すようになる『経口感作型』というものもありますし、皮膚や粘膜からアレルゲンが体内に侵入することで、アレルギー反応が起こるようになる『腸管外感作型』もあります。

食べてもないのに急にアレルギー症状が出てきてしまったら、本当に何が原因かなんて見当がつかないですよね。

「じん麻疹や肌のかゆみなどの症状が出ていて自分はアレルギーかもしれないけど、何が原因かわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

そんな方が外来にきて希望されるのがアレルギー検査、ということがおおいです。

アレルギー検査の種類と特徴

アレルギー検査にはいくつかの種類があり、症状や目的に応じて最適な方法を選ぶことができます。

ここでは、代表的な検査方法を3つご紹介します。

1. 血液検査

まず最も一般的な検査方法が、血液検査です。

まず最も一般的な検査方法が、血液検査です。

1度の採血だけでさまざまな抗体を調べられるとあって、人気が高いです。

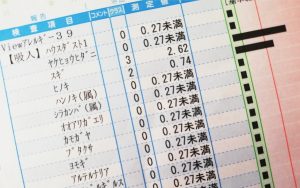

特に39項目を1度に調べられるView39という検査が知名度が高く、患者さんの中にも、「View39をやってほしい」と希望される方が多い検査になります。

この血液検査では、アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)に対するIgE抗体の量を測定します。

IgE抗体はアレルギー反応を引き起こす主な因子であり、この値が高いほどアレルギーの可能性が高いとされています。

後から詳しく解説しますがあくまでもアレルギーの可能性が高い、ということです。

血液検査は、特定のアレルゲンに対して一度に多くの項目を検査できます。

例えば、花粉、ハウスダスト、食べ物、動物の毛など、様々なアレルゲンに対して反応しているかどうかを調べることができます。

また、血液を採取するだけなので、比較的負担が少なく、幅広い年齢層で受けられる検査です。

メリット

血液を採取するだけなので、簡単な検査です。

一度の採血で、様々なアレルゲンに対する反応を広範囲に検査することが可能です。

デメリット

IgE抗体の値が高くても実際に症状がないことがあり、あくまでも目安の検査であることです。

値が高いほど症状が出現する可能性が高く、低いほど症状が出現する可能性が低いというだけです。

なので、その結果のみで症状がでるかどうかはわかりません。

2. 皮膚テスト(プリックテスト)

次に紹介するのは、皮膚テスト(プリックテスト)です。

次に紹介するのは、皮膚テスト(プリックテスト)です。

この方法では、腕や背中などの皮膚に、少量のアレルゲンを塗り、軽く針で刺して反応を観察します。

アレルゲンに対して反応がある場合は、その部分に赤みや腫れが生じます。皮膚テストは、通常、15~30分程度で反応が確認できるため、即座にアレルギーの原因を知ることができます。

ただし、体に軽い傷をつけるため、皮膚が敏感な方や、強いアレルギー症状が出る恐れがある方には注意が必要です。

メリット

15~30分程度の早い時間で結果が確認できます。

即時型アレルギーの診断に対して、比較的正確な反応が得られることが多いです。

また、カニやエビなどの甲殻類や果物では、先程話した、血液検査で陰性になった人もこのプリックテストでは陽性になる事があり、より正確な診断が可能になります。

デメリット

アレルゲンを皮膚に直接付けるため、強いアレルギー反応が出る可能性がありますので、救急処置の準備が整った施設で行う必要があります。

また、皮膚が敏感で赤くなりやすい人には正確に判定できないことがあります。

3. パッチテスト

最後に、パッチテストについて説明します。

最後に、パッチテストについて説明します。

この方法は、特に接触性皮膚炎など、皮膚に直接触れる物質に対するアレルギー反応を調べる際に使用されます。

アレルゲンを含んだパッチを皮膚に貼り付け、その反応を観察します。通常、48時間以上貼り付けた後に剥がし、48時間、72時間と判定し、1週間後に最終的な診断を行います。

パッチテストは、日用品や化粧品、金属など、特定の物質に対するアレルギーを特定するのに適しています。

ただし、結果が出るまでに時間がかかります。

あとは、汗で試薬が剥がれてしまう事があり、夏場は難しいです。

メリット

化粧品や金属アレルギーなどの接触性皮膚炎の原因を特定するのに有効です。

デメリット

シールを貼っている場所は2日間水にぬらせません。

貼りっぱなしのため、かゆみや不快感を感じることも多いです。

あとは、大体1週間のうちに4回は通院が必要になります。

アレルギー検査で分かること

アレルギー検査を受けることで、具体的に何が分かるのでしょうか?

主に次のような情報が得られます。

1. アレルゲンの特定

こちらの画像は血液検査のView39の検査結果の画像です。

こちらの画像は血液検査のView39の検査結果の画像です。

このように39の項目の検査結果がでてきます。

アレルギー検査の最も重要な目的は、アレルゲン、つまりアレルギー反応を引き起こす原因物質を特定することです。

このように花粉症の症状がある場合、どの種類の花粉が原因かをどうかを、また食物アレルギーでは、特定の食品に対してアレルギー反応が起きやすいかどうかが判明します。

2. アレルギーの重症度

アレルギー反応の強さも検査でわかります。

IgE抗体の量や皮膚反応の大きさを測ることで、アレルギーがどの程度深刻か、どれほど強い反応が起こるかを推定することができます。

ただし、血液検査では、抗体の量と症状が比例しないことがあります。

3. 予防策や治療法の決定

アレルゲンが特定されれば、日常生活での予防策を取ることが可能です。

例えば、ハウスダストが原因の場合、掃除方法の改善や空気清浄機の導入で症状を和らげることができます。

また、食物アレルギーであれば、問題となる食品を避けることで症状を回避できます。

さらに、医師の判断により、抗アレルギー薬や免疫療法などの治療方針が決まります。

アレルギー検査を受けるべきタイミング

アレルギー検査を受けるべきタイミングとして、次の3つが考えられます。

1 慢性的な症状が続いている場合

長期間、くしゃみや鼻水、湿疹などの症状が続いている場合、アレルギーの可能性があります。

一度アレルギー検査を受けて、原因を特定することができれば原因を除去して症状が軽くなる可能性があります。

2 食後に異常な反応が出る場合

特定の食べ物を食べた後に、じんましんやかゆみ、嘔吐などの症状が出る場合は、食物アレルギーの可能性が考えられます。

3 季節性の症状が出る場合

特に春や秋に症状が悪化する場合、花粉や季節特有のアレルゲンが原因かもしれません。

この場合も、検査を受けることで原因を特定し、適切な予防策を取ることができます。

アレルギー検査って実は意味がないの?

アレルギー検査の説明は以上となります。

アレルギー検査の説明は以上となります。

このようにアレルギー検査と一言にいっても様々な種類があることがわかっていただけたかとおもいます。

メリット・デメリットがある検査ですので、アレルギーかも?と思い検査をして、解決、というわけではなくて、検査の種類や、目的をはっきりさせたほうがいい検査といえますし、血液検査はわりとやっている医療機関が多いですが、プリックテストやパッチテストはやっている医療機関が限られます。

血液検査の話になりますが、このように数値として抗体の量を測定はできますが、これはあくまで抗体の量だけであって、実際にそのアレルゲンと接触した際の症状がどのくらい出るのかを測定できるものではありません。

陽性結果が出たからといって、その食べ物を必ずしも避けなければいけないわけではありません。

検査は、体内でアレルゲンに反応して作られる「IgE抗体」の量を測定します。この抗体が多い場合に陽性と判断されますが、この抗体の量だけでは、実際にその食べ物を食べた際に症状が出るかどうかはわかりません。

食べる量や体調によっても左右されることがあり、少量なら症状が出ない場合もあります。

実際に食べた際に起こる症状が、アレルギーの有無や重症度を確認するための重要な指標です。

人によってはかなり多くの食べ物に対し血液検査の陽性反応が出ることがあります。

アレルギーの検査結果を鵜呑みにして、食べ物を除去して、食べないようになってしまうと栄養不足、栄養の偏りといったリスクがでてきてしまうため、検査結果だけに振り回されないということが必要となります。

なので、それぞれの検査のメリットとデメリットをわかった上で、検査をうけるかどうかを決めていただくのが重要になります。

まとめ

今回はアレルギー検査についてお話ししました。

今回はアレルギー検査についてお話ししました。

もし「最近、何かしらのアレルギーかも?」と感じている方がいれば、一度医師に相談し、アレルギー検査を受けてみるのもいいでしょう。

ただし、各検査のメリットデメリットに関してしっかりと把握して行くことが大切です。

アレルギーに関するお悩みがあれば、当クリニックでも血液検査は対応出来ますし、お近くの皮膚科や内科や耳鼻科などで行っている場合も多いと思います。

ぜひご相談ください。

ちなみに、よく聞かれるのが、これから猫を飼いたいので、猫アレルギーかどうかを知りたいので、検査してくださいと言われる事が多いです。

ここまで聞いた方ならおわかりになると思いますが、血液検査だけではなんとも言えませんが、血液検査をして猫が陽性にでたなら、飼わない方が無難です。

どうしても飼いたい方はペットショップに行って実際触って症状がでるかどうか確認しても良いかもしれませんが、実際飼ってから、途中で症状がでてくる場合もあるので注意が必要です。

おまけトーク

ブログの冒頭でお話した私の花粉症ですが、舌下免疫療法という治療でかなり緩和しました。

ブログの冒頭でお話した私の花粉症ですが、舌下免疫療法という治療でかなり緩和しました。

アレルゲン免疫療法といって毎日原料がスギ花粉からできているタブレット状の薬を内服する方法です。

1日ひと箱ティッシュを使うんじゃないかというほどの重い花粉症を持っていましたが、今ではほとんど症状がでなくなりました。

この治療は本当に自分でやってよかったと思うので、個人的にかなりおすすめですね。

興味のある方はそちらのブログもぜひご覧ください。

- 院長

- 生垣 英之

- 診療内容

- 一般皮膚科、美容皮膚科、小児皮膚科、アレルギー科

- TEL

- 0280-31-1217

※自由診療予約はweb予約をご利用ください - 住所

- 〒306-0003

茨城県古河市緑町54-33 - 最寄駅

- JR宇都宮線古河駅